カテゴリー

- アイデンティティ

- お知らせ

- ギックリ腰

- コミュニケーション

- コラム

- スピリチュアル

- スポーツ

- バリアフリー

- パワースポット

- ボランティア

- 中心と末端の関係

- 主体性

- 体操

- 免疫力

- 出会い

- 出産

- 医学の流行り廃り

- 原因と結果

- 呼吸

- 季節の身体

- 展示会

- 建設と破壊

- 弱味を知る

- 悪性新生物

- 感じる力

- 打撲

- 排泄

- 春の身体

- 本能

- 機会

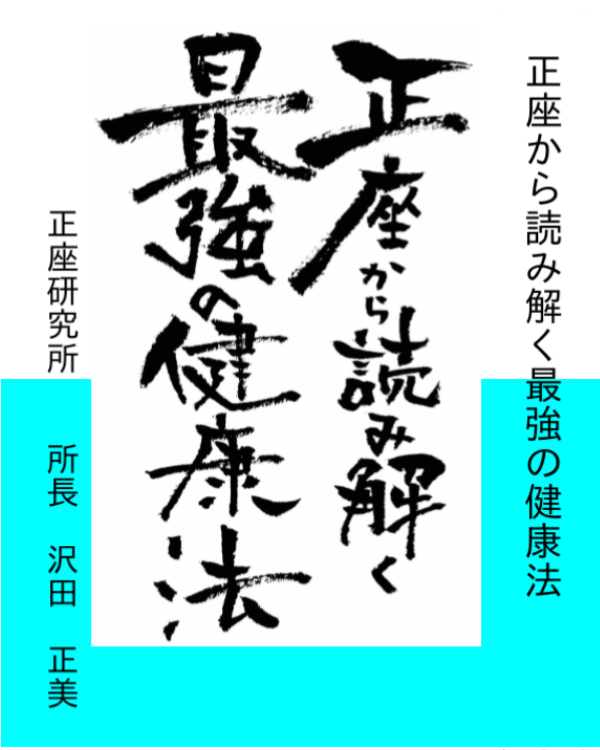

- 正座のメカニズム

- 正負の法則

- 武道

- 歯医者の危険性

- 毒を持って毒を制す

- 気の流れ

- 気を配る

- 波長の法則

- 洗脳

- 熱の力

- 熱の効能

- 熱中症

- 白砂糖

- 考える力

- 聞く力

- 腰椎4番

- 腰椎5番

- 腰痛

- 自然治癒力

- 良く使う

- 見えない力

- 見抜く目

- 言霊

- 講演

- 負のエネルギー

- 身体の方向性

- 身体の機能

- 身体の特性

- 身体の要求

- 身体の関連性

- 運気のコントロール

- 適応性

- 長寿

- 長生き

- 集中力

- 風評